(撮影:月読彦)

(撮影:月読彦)

もはや速報とも言い難い1月17日となってしまいましたが(サイト管理人が海外長期出張中のため、海外からのアクセス確立に時間がかかりました)、1月12日、町田藻映子氏を迎えてのコラボレーションが行われていました。どこかひそやかで懐かしく危うい、伝説のような寓話のような時間。

水のトーテムの作成者にして作品世界の管理人たる塚本氏による公演報告は以下の通り。

★

偶然にも、開始完全暗転したのち、屋根から雪が落ちるような大袈裟な音が響き、町田藻映子の公演は始まる。

公演開始直前まで塚本の青いトーテム弄りが視覚により崩れることを予期していたが、闇のうちに聴覚が結果を伝えたのだった。

一つの赤いトーテムを抱きしめた白装束かつ白塗り町田が客席からゆっくり現れ、しかし事実その大袈裟な音には聴こえなかったそうだ。照明が灯り目が慣れる頃には、青いトーテムが雪崩れた姿が露わになる。しかし町田は気に留めず、自己の内側を弄ぶように、赤いトーテムに執着している。いや、もともと青いトーテムなどどうでも良いのかも知れない。彼女の興味は光だったかも知れない。

やがて、踊りかどうか無分別の、幽かな精霊の童は弧を描く。

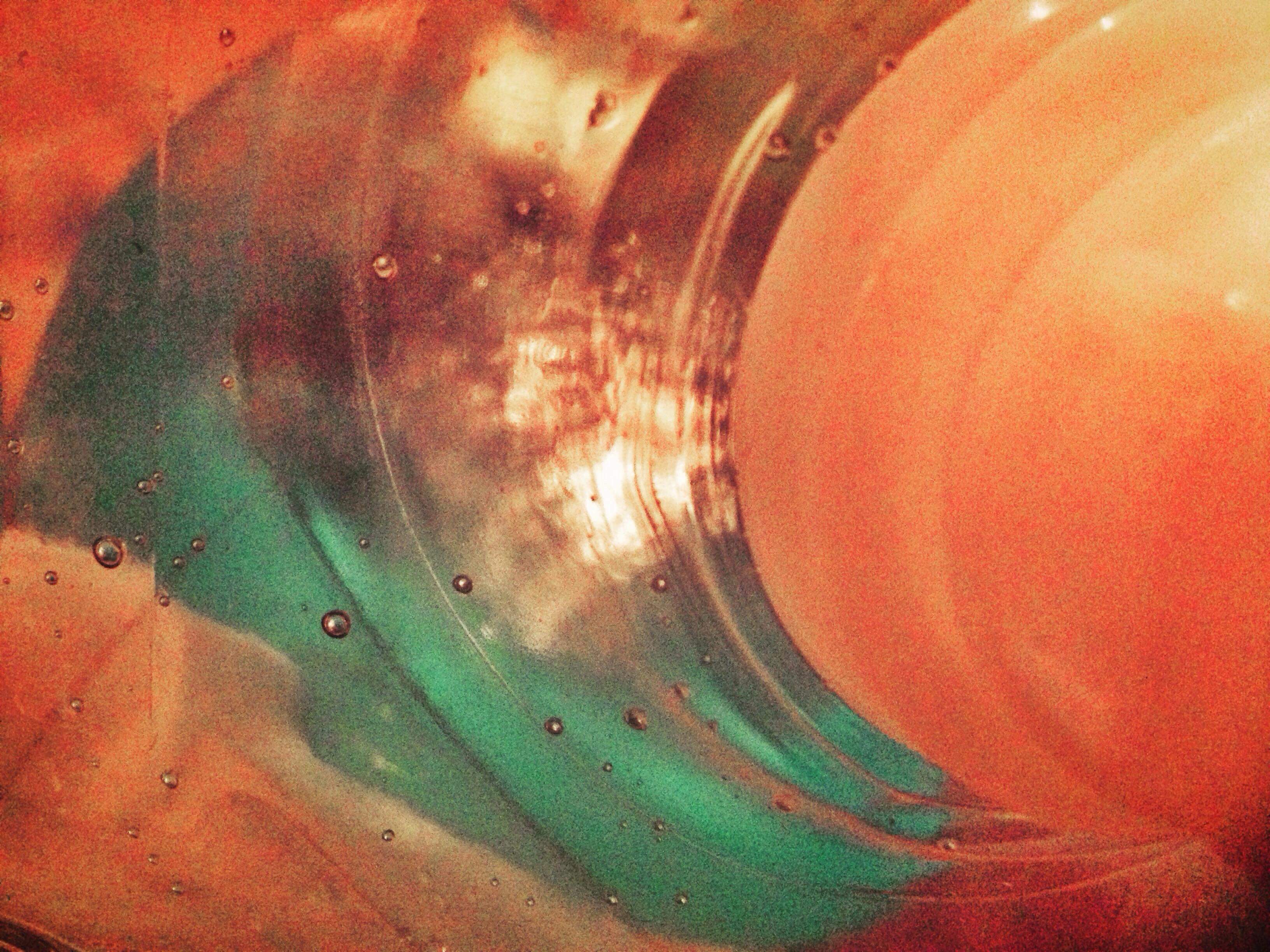

塚本が水面を映す頃、童は壁に映える水染を観やる。細かな打ち合わせはないものの、塚本が青いトーテムを建て直すこと、それを町田が邪魔することは決められていた。しかし、今はその時期ではない。関係性の問題だ。童が赤いトーテムを床に置く、その時までは一先ず待とうと決め込んで、塚本は無残な青いトーテムを放置しながら、一曲目Jim O’Rourkeを選び出す。

おもむろに客席に近づく町田は今まで我が身の如く弄んだ赤いトーテムを観者に託す。もう飽きたと言わんばかりに。

塚本は観者との関係性を作る必要に迫られた。偶然とは予期せぬこと、暗転からすでに始まっており、塚本は観者に橋を投げかける。しかし、観者との関わりは持てぬまま、結果、赤いトーテムを預かることになるのだが、この赤いトーテム、はて、どのようないきさつであったか?

もちろん、町田には選択する余地があった。赤いトーテムを持って現れるか、髪を結んで赤いゴム紐で結ぶかが青い世界に赤を纏う彼女の二択であり、しかし、彼女自身そこまで赤の意味に拘りがなかった。しかしながら、観者には赤子であり、月経であり、子供の頃に押し付けられた不幸の刻印であった赤は白塗りで乳白色になり、これも偶然にさらに幽けき美しさが強調されていた。

塚本が意を決して、赤いトーテムを青いトーテムに積む頃、鬼の形相で童はそれに突っ込む。崩し、また崩す。塚本は積む、また積む。繰り返すこと数分、ついに町田はそれとともに死んだ。観者からはそう見えたのは、塚本はその時、積むという動きのみに意味を持ち、町田は感情に揺さぶられていたはずだったから。感情のあるものは死ぬ、そして蘇る。(感情無き者は死なない、そして蘇らない。)

町田は子供の頃の感情に揺さぶられていた。それは開始前、白塗りをして浴槽室で待つ間、ずっと考えていたことだった。水のトーテムの空間に、懐かしい子供の頃を感じる、しかし、子供の頃はどうしてそんなにも、怯え、不安に晒されてなければならなかったのだろうか、と考えていた。渡された赤いトーテムを抱きながら、考えていた。もともと感情に流される踊りでなく、からだ自体や機能に踊りを見出していた町田は今日の始まりは感情を引きずって弧を描き、トーテムに突っ込んで死んだ。そして、蘇る。

立つこと。空をゆびをなぞる踊りが現れる頃、光の映像は油と青い水が揺れだす。立つことを見出した踊りは、丁寧に空間を作って行く。

Tim Hecker 、Fenneszとメロディアスなノイズが散りばめられ、束の間の舞台は終わりへと向かう。最後に、息を、その小さな小さな手の内に溜め、息を、やっと見つけた安らぎを大事そうに町田は塚本に渡す。水の光は落ち、舞台は終わる。

1/12 町田藻映子公演に寄せて。

(塚本よしつぐ)

(撮影:ともに月読彦)

(撮影:ともに月読彦)

(撮影:川津望)

(撮影:川津望)

(撮影:川津望)

(撮影:川津望)

(撮影:川津望)

(撮影:川津望)

(水のトーテム会場、即興パフォーマンスする塚本氏。撮影:川津望)

(水のトーテム会場、即興パフォーマンスする塚本氏。撮影:川津望) (撮影:宮川健二)

(撮影:宮川健二)